半年以上かけてアドリブの練習をアコギでしてきました。

ようやくアドリブっぽくなってきたので、考え方などをシェアしたいと思います。

これまでの経験で分かった「知っておくべき知識と効果的な練習方法」をこの記事につめこんであります。

弾き語りでもイントロや間奏などにちょっとした単音メロディーを混ぜられると3倍楽しいので

ギター初心者には少し難しいかもしれませんが、アドリブに興味が湧いたのなら今日から練習を始めましょう!

アドリブができるようになった知識はこれ↓↓↓

- マイナーペンタトニックスケール

- CAGEDシステムとコードの度数配置

- コードトーン+テンションという考え方

外れた音を弾くことなくアドリブ(即興演奏)できるカラクリ

アドリブとは要するに、押さえてるコードの音(コードトーン)やスケールの音を追いかけて、自由にメロディを奏でる奏法です。

基本的に曲の伴奏はキーから導かれたダイアトニックコードで作られます。

例えばC→G→Am→Em→Cのようなコード進行はキーCであり、Cのダイアトニックコードが使われています。

これらのダイアトニックコードがキーのスケール音から作られているので、ダイアトニックコードだけで作られているコード進行には、そのキーのスケール音がよく合うことになります。

つまりキーCならCメジャースケールの音を使えば、外れた音を弾くことなくアドリブできるワケです。

スケールの音を使って音楽的に弾くには、度数を意識する必要があります。アドリブを短いフレーズの連続だと考えて、それぞれのフレーズを何度で始めて何度で終わらせるか。

これを意識して練習すればアドリブ演奏ができるようになります。

マイナーペンタトニックスケールがメジャーキーでも使える理由

まずアドリブをする上で知っておいてもらいたいのは、平行調の関係です。メジャースケールとマイナースケールには、音の配置が全く同じ「対となるスケール」が必ず存在します。

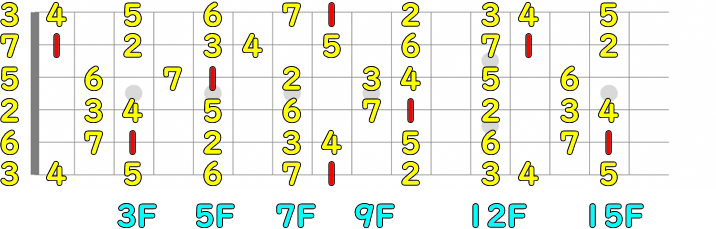

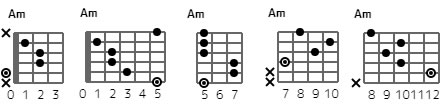

CメジャースケールとAマイナースケールを見比べてみてください↓↓↓

Cメジャースケール(1度がCコードのルート音)↓↓↓

Aマイナースケール(1度がAmコードのルート音)↓↓↓

メジャースケールの1度から左に3フレット下がった音が、対となるマイナースケールの1度の音になります。

例えばD(レ)が1度なら、DメジャースケールとBマイナースケールが全く同じ音の配置になると言うことです。

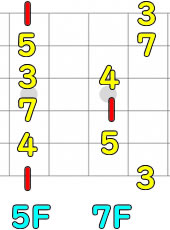

マイナーペンタトニックスケールは、このマイナスケールから2度と6度をなくしたスケールです(ペンタと言うだけあって5つの音が使われている)↓↓↓

つまりマイナーペンタトニックスケールは、対となるメジャースケールと全く同じ音が使われていることになるので、マイナーキーの時だけでなくメジャーキーの時も使っていいことになります。

Aマイナーペンタトニックスケールで度数を覚えよう

覚えた度数配置は平行移動して他のキーでも使えるので、まずはAマイナーペンタトニックスケールを使ってアドリブ練習することをおすすめします。

視覚的に覚えやすい「6弦に1度が来るポジション」を使って、1度から始めて1度で終わるフレーズを作ってみてください。

Aマイナーペンタトニックスケールだと5フレットからのポジションです↓↓↓

1度と5度の何フレット先に弾いていい音があるのか、この間隔を覚えることが大事です。上がる時は3フレット先で、下がる時は2フレット先だと覚えましょう。

あとは指板上のあらゆる場所でAmコードや平行調のCコードが押さえられれば、Aマイナーペンタトニックスケールは覚えたも同然です。

AmやCコードの音は全てAマイナーペンタトニックスケールの音ですし、各度数からの間隔も同じなので、外さない音を狙って弾けるようになります。

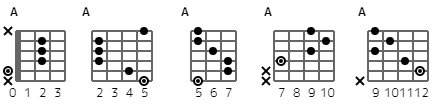

1度をスラスラ見つけるために、AやCコードを5つの形で想像できるようになってください。

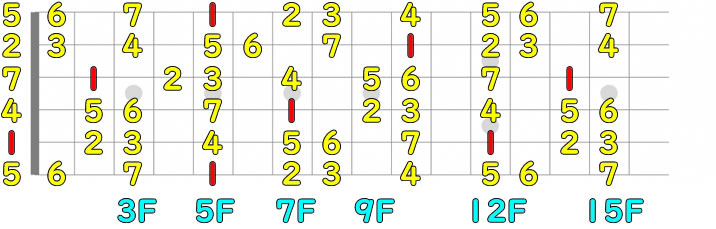

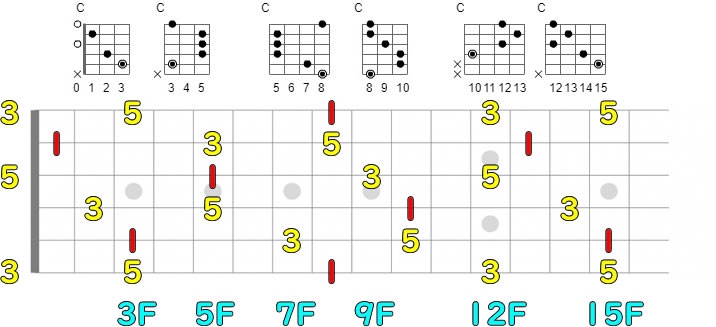

この時に使ってほしいのがCAGED(ケイジド)システムです。例えばCコードを5つの形で並べてみるとこうなります(12フレット以降は同じ並び方で続く)↓↓↓

それぞれのフォームにローコードのC、A、G、E、Dの形が含まれているのがポイントです。

Aフォームの下にはGフォームと言った具合に、指板上にはCAGEDの順で必ず並ぶので覚えてください。

Aマイナーペンタトニックスケールの1度は、AやAmコードを想像すれば見つかります。

各フォームに含まれるローコードの部分をマイナーの形にすればAmコードになります。度数で言えば、3度の音(1度の隣)を1フレット下げると言うこと↓↓↓

1度が2個あるので注意です。オクターブの形を知ってると、近くにある同じ音がすぐ見つけられます↓↓↓

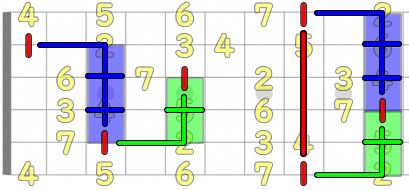

AmやCコードを想像しながら、Aマイナーペンタトニックスケールを眺めてみてください。

5つのフォームと紹介した5フレットのポジションを絡めれば、Aマイナーペンタトニックスケールは覚えたも同然です↓↓↓

1度や5度から上がる時は3フレット先、下がる時は2フレット先に外さない音が必ずあることを思い出しましょう。

この間隔を意識して、AmやCコードの音を使いながら5フレットのポジションに戻ってくる練習をすれば、指板全体を使ってアドリブできるようになります。

音楽的に弾くには、どの度数から始めてどの度数で終えるのかを考える必要があります。

1度から始めて1度で終わるフレーズは、確実に終止感の得られる動きになるので、まずはここから始めて、少しずつ別の度数も試して度数配置を覚えていってください。

キーCの時に明るい感じを出したい時は

アドリブ練習に使う伴奏は、YouTubeで「キーC バッキング」などと検索すれば出てきます。

AマイナーペンタトニックスケールはキーAmか平行調のキーCの伴奏に合うワケですが、キーCの伴奏にAマイナーペンタトニックスケールを使って1度で終わるフレーズを弾くと明るい感じにはなりません。

明るい感じを出すためにはCコードの形(Cメジャースケール)を意識する必要があります。

Aマイナーペンタトニックスケールの3度で終わるフレーズを考えればOKで、そうするとCコードの1度で終わるフレーズを弾いたことになり、平行調のCメジャースケールを弾いているのと同じことになります。

スケールは雰囲気を作るためのヒント

和風、琉球、中華があの曲調になるのは、それに合うスケールから音を選んで弾いているからなんですよ。

ジャズっぽくアドリブしたいならリディアン、ドリアンといったスケールを調べて勉強してみてください。

スケールとアドリブの考え方がよく分かる参考動画を載せておきます↓↓↓

動画で言ってるトライアドは135度のことです。

アドリブができるようになった効果的な練習方法

どの度数から始めてどの度数で終わるのかを決めて運指するとイイ練習になります。

外れた音も伸ばしたりさえしなければ次の音につなぐ経過音として使えるので、弾いちゃダメなんてことはありません。

5度から半音ずつ下がったり、3度にスライドして入ったり、しっかり度数が見えてるなら外れた音も自由に使ってOKです。

上手い人のアドリブ演奏を聴いて、メロディをストックしていくことも大事な練習だと思います。

指の動きを度数で確認できる参考動画をどうぞ↓↓↓

アドリブの考え方はリッキーさんの動画が参考になります↓↓↓

コード進行の各コードに合わせてコードトーン(1357度)やテンション(246度)を狙いたいところですが、それは結構難しいので

ひとまず曲のキーのスケールでアドリブできるように練習しましょう。

度数を狙って弾けることが大事です。

筆者はなんだかんだで半年以上かかりましたが、あなたも諦めず頑張って!