アコギ初心者もある程度弾き語れるようになったら度数について考えるようにしましょう。

コードネームは1、m2、M2、m3、M3、4、♭5、5、m6、M6、m7、M7のどの度数を押さえているかによって決まります。

コードを押さえた時に同じ度数が被っている場合は、省略したとしても1つ残せばコードネームは変わりません。

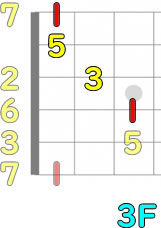

たとえばFコードをこう省略したり(4弦ルート)↓↓↓

5度を省略してありますが、1度も3つあるので1弦を×にしてもOK!

薄っぺらい音でもイイなら省略可能です。

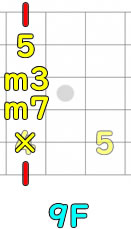

この押さえ方も教本なんかで見るマイナーセブンスの省略形だったり(画像はCm7)↓↓↓

この形は1弦を×にして中指や親指で1度、人差し指で残りをバレーして押さえます。

ちなみに薬指でm3度を1フレット上げてM3度にすればセブンスコードです↓↓↓

バレーした時の4弦ってホントに鳴りにくくて困ってたんですが、この押さえ方で7度の音がしっかり出るようになってハッピーです。

度数の距離間を知ってると省略コードを自分で考えられるし、調べなくてもコードが作れるようになります。

ギター中級者を目指す方はこちらの記事を参考にコードを作ってみてください↓↓↓

コードによって押さえる度数が決まっている

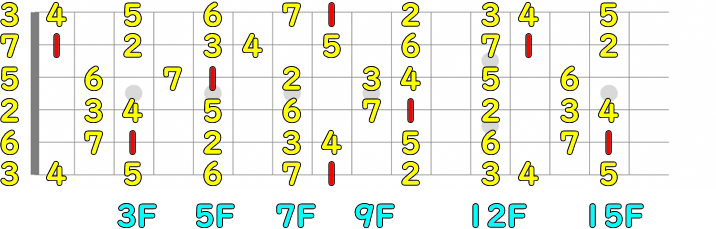

度数のmはマイナー、Mはメジャーのことです。(指板図はMを省略)

読み方としてはマイナーサード(m3)とか、メジャーサード(M3)などと読みます。

メジャー、マイナー、セブンス、ディミニッシュなど色々ありますが、どのコードも度数にちなんで名前が付いているので、指板上の度数配置が見えていれば自力で作れるワケです。

1度がルート音で、それを中心に度数の距離間は決まっているからコードフォームの度数を手掛かりにすると覚えやすいです。

2弦だけ1フレットずれるのでそこだけ注意です。

1度はコードのルート音、3度はメジャーかマイナーかを決める音、5度はコードの厚みを出すための音です。(上の図は全てメジャーコードですが、3度を半音下げればマイナーコードになります)

オーギュメントが1、3、#5度(m6度)を使うコードだといわれたら、もう自力で作れる気がしませんか?

同じ度数を省略する知識も使えば、押さえにくいコードを簡単にすることができます。

コードで困りたくない人は度数の距離間とそのコードに必要な度数を覚えましょう。

各コードに必要な度数についてはこちらの記事を参考にしてください↓↓↓

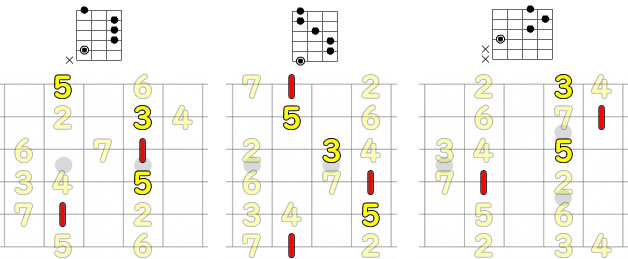

C(ド)を1度にした場合の度数配置

C(ド)を1度とした時の全体図を載せておきます。

何の音が1度になってもずれるだけの話で、度数の距離間は変わりません。

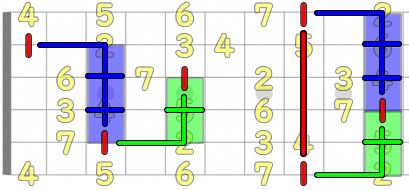

筆者はブロックで見えてたりします↓↓↓

ドレミファソラシを1~7の数字を使って書いてあるワケなので、1~7度を弾けば指板上のどこからでもドレミファソラシドが弾けます。

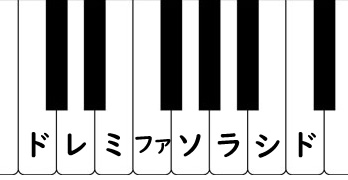

指板図の空欄になっているところが黒鍵の音だと思ってください↓↓↓

初めて楽器をやる人は知らないかもですが、ドレミファソラシドというのはドから始まらなくてもドレミファソラシドに聞こえるように弾けます。

D(レ)を1度としても、C(ド)の時と全く同じ度数の距離間で弾けば、それでドレミファソラシドに聞こえるように弾けるんです。

ずれるだけだから、指板のどこを1度としても周りにある度数の距離間は同じなんです。

要するにC(ド)を1度とした時の距離間を覚えればOKということです。

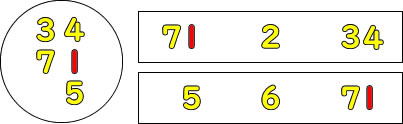

度数の距離間を覚えるヒントを書きました↓↓↓

※ギターの構造上、2弦で1フレットずれることに注意

- 1度(ルート)はコードを押さえた時の一番低い音

- 71、34の特徴的なブロック

- 6弦と1弦の並び方は全く同じ

- 1度と5度はパワーコードの形

さらにオクターブの位置関係を知ってると同じ度数(同じ音)がすぐ判明します↓↓↓

オクターブの位置関係を確認しよう!(1度以外も同様)

間に入る弦の数を意識して形で覚えましょう↓↓↓

コードを押さえて度数を見つける方法として、CAGED(ケイジド)システムなんてのもあります。

コードの押さえ方の勉強になるしアドリブ演奏の助けにもなる知識です。

別の記事で紹介したので気になればご覧ください↓↓↓

ギター中級者への第1歩だと思って勉強してみると新たな道が開けると思います。

ギターを普通に弾くだけじゃ物足りなくなったら、音楽理論を学んでいろんなテクニックを身につけていきましょう(*・ω・)ノ