ギター初心者向けにコードを自力で作るためのコード理論について書きました。

F7#11とか押さえられますか?

この記事を読めば初見のコードを押さえられるようになる他、すでに知ってるコードを押さえやすい省略形にしたり、別のフォームで弾けるようにもなります。

コードの仕組みはアコギで弾き語りたい初心者も知っておいた方がイイことです。

少しずつ理解していって、コードを自力で作るための能力を身に付けましょう。

コードネームは押さえる度数によって決まっている

度数とは簡単に言うと音程の距離みたいなものです。

例えばドを1度としたならレは2度みたいな感じ。

よく分からん人はリッキーさんの解説動画をご覧ください↓↓↓

コードネームと度数をザッと書き出しました。

コードの骨格は1、3、5度で、これに音を足したり上げ下げすることでいろんなコードになるんです↓↓↓

- メジャー:1、3、5度

- マイナー:1、m3、5度

- セブンス:1、3、5、m7度

- メジャーセブンス:1、3、5、7度

- マイナーセブンス:1、m3、5、m7度

- マイナーメジャーセブンス:1、m3、5、7度

- マイナーセブンスフラットフィフス:1、m3、♭5、m7度

- ディミニッシュ:1、m3、♭5度

- ディミニッシュセブンス:1、m3、♭5、6度

- オーギュメント:1、3、♯5度

- シックス:1、3、5、6度

- マイナーシックス:1、m3、5、6度

- サスフォー:1、4、5度

- アドナインス:1、3、5、9度

- ナインス:1、3、5、m7、9度

- イレブンス:1、3、5、m7、11度

- サーティーンス:1、3、5、m7、13度

コードはこういう型があります↓↓↓

メジャー:1、3、5度

マイナー:1、m3、5度

ディミニッシュ(dim):1、m3、♭5度

オーギュメント(aug):1、3、#5度

サスフォー(sus4):1、4、5度

ここに他の度数を加えることで、セブンスコードなどが作れると考えればOKです。

ちなみにm7(♭5)はdim、dim7と構成音が似てることからハーフディミニッシュとも呼ばれます。

m7(♭5)は名前が長ったらしいので、ハーフディミニッシュを意味するΦの記号を使って、CΦなどと書くことも知っておくとイイです。

ほとんどがコードネーム通りで分かりやすいと思うんですが、

dim7は7度ではなく6度を使うところに注意してください。(dimと書かれていてもdim7を弾くことが多い)

コードの中身を度数で確認してみよう

1度はルート音、3度はメジャーかマイナーかを決める音、5度は音に厚みを出すための音だと思ってください。

D(メジャー)コードの中身はこんな感じ↓↓↓

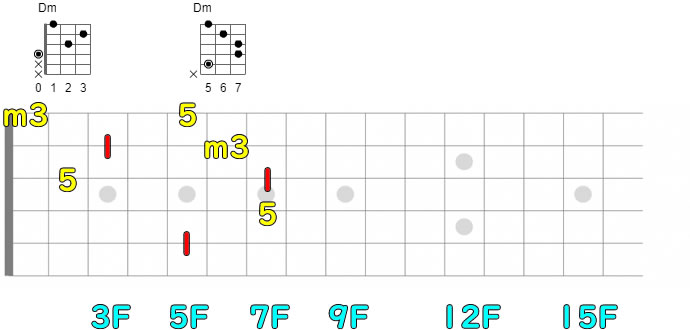

3度を1フレット(半音)下げるとDmコードになります(1、m3、5度)↓↓↓

ギターの性質上2弦で1フレットずれるんですが、度数の間隔は1度を中心にいつでも同じです。

コードに必要な度数と指板上の度数の間隔を覚えてしまえば、コードを自力で作り出せるようになります。

コードフォームの1、3、5度を動かして、いろんなコードに変形させながら度数の間隔を覚えていきましょう↓↓↓

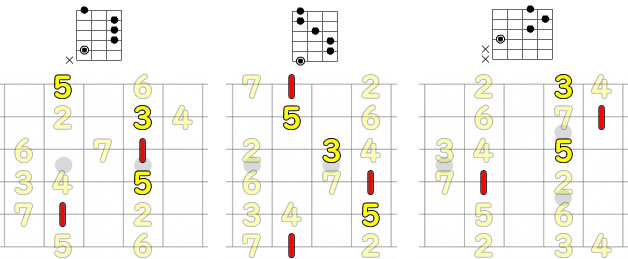

B7が1、3、5、m7度を使うコードだといわれたら、もう自力で押さえられる気がしませんか。

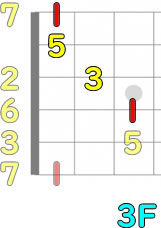

5弦2フレット(Bの音)を1度としてこうなります↓↓↓

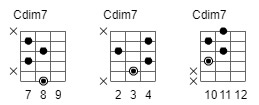

難しそうなディミニッシュセブンス(1、m3、♭5、6度)なんかも同じことです↓↓↓

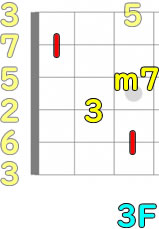

あまり見かけないマイナーメジャーセブンス(1、m3、5、7度)の押さえ方も見えてきます(Cm+7度と考える)↓↓↓

1度を一番低い音にしなくてもよくて、そういう押さえ方を転回形と言ったりします。

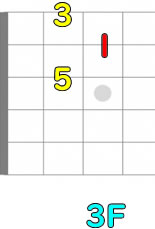

2弦を1度としたDm(1、m3、5)↓↓↓

コードボイシングというんですが、ギターの上手い人はこうやってコードの響きを変えて演奏を引き立ててるんですよ。

コードの押さえ方は指が届く限り無数にあるので、形だけで覚えてたら日が暮れます。

コードを押さえる時は度数も考える癖にして、コードの仕組みを理解しながら覚えていきましょう。

それがコードを覚える方法です。

テンションコードの押さえ方

テンションコードは1、3、5、7度に9、11、13度などを加えるセブンスコードのオシャレ版だと思ってください。

1、2、3、4、5、6、7度がドレミファソラシの1オクターブで、この次もオクターブ違いの音が8、9、10・・・と続きます。

オクターブは高さの異なる同じ音なので7を引いた数、つまり9度=2度、11度=4度、13度=6度と考えればOK。

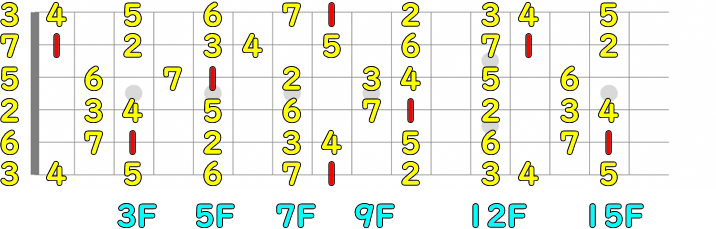

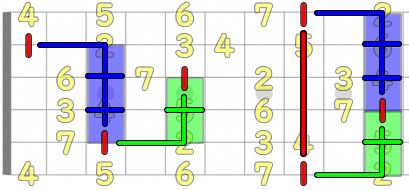

どんなに複雑なテンションコードでも指板の度数が見えていればヘッチャラです(#は1フレット上げた半音上の音)↓↓↓

コードネームが長くなることもあって7度を省略して書くこともあります。

C9、C11、C13などと書いてあっても、暗黙の了解で7度を入れるようにしてください。

省略コードの考え方

同じ度数は高さの異なる同じ音なので、薄っぺらくなってもイイなら省略可能です。

Fコードの1、5度を省略(1弦も省略可能)↓↓↓

指が足りなくて省略することもあります。

C7の5度を省略↓↓↓

1、3、7、♭5度といったコードの種類を決定する音を残しておけば、あとはどうやって省略しても良いです。

5度はなくても成り立つので真っ先に省略されます。

度数の間隔をCメジャースケールで覚えよう

下の図がC(ド)を1度とした時のCメジャースケールの度数配置です。

1~7度=ドレミファソラシ=CDEFGAB(単音)↓↓↓

D(レ)やG(ソ)など別の音を1度とする時も、この距離間のままズルッとずれます。

何度も書きますが、1度を中心に何度がどこにあるのかは変わらないので、1度の真下に5度、左上に3度などとコードフォームも意識して覚えていけばOKです。

D(レ)を1度とした時の1~7度を弾けば、それでD(レ)から始まるドレミファソラシが弾けます。(キーDのDメジャースケールで演奏してることに)

実音だとレミファ♯ソラシド♯を弾いてるんですが、そんなこと考えなくても度数で弾けちゃうワケですね。

実音のレミファ♯ソラシド♯で考えることを固定ド、ドレミファソラシで考えることを移動ドというので覚えといてください。

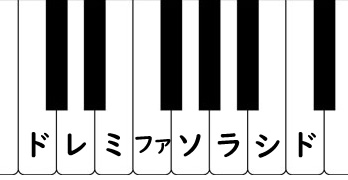

シド(BC=71度)、ミファ(EF=34度)を2個続きにするとドレミファソラシドに聞こえる仕組みなんですが、これはピアノの鍵盤を想像した方が分かりやすいかもしれませんね。

ピアノの鍵盤でもシド、ミファは黒鍵を挟まない2個続きの並びになっています↓↓↓

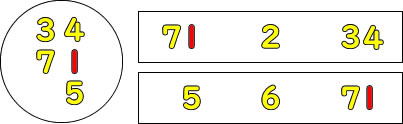

ギターも同じく2個続きの形でシド(BC=71度)、ミファ(EF=34度)が形成されています↓↓↓

これが理解できると指板上のどこからでもドレミファソラシドが弾けるようになります。

オクターブの形で高さの違う同じ音(同じ度数)を見つけよう

オクターブの形を知ってると同じ度数を見つけるのに役立ちます↓↓↓

13457度がパパッと答えられると、オクターブの形でさらに拡張できてイイですよ。

コードを自力で作るための知識をアレコレ書いてきましたが、

要するに1~7度の位置関係を覚えて、決められた度数を押えればイイだけの話です。

度数の知識はコードを作る以外にも、瞬間的にキー変更したり、アドリブ演奏なんかにも応用できるので、ギターの腕を上げたい人は頑張って覚えてくださいね。